Quantifier les causes de cancer connues, c’est un peu comme faire de la cartographie au XVè siècle : c’est une tentative de décrire du mieux possible un territoire qui reste largement méconnu. Et si on part du principe que la mappemonde est une représentation fidèle du réel, on risque de grosses déconvenues.

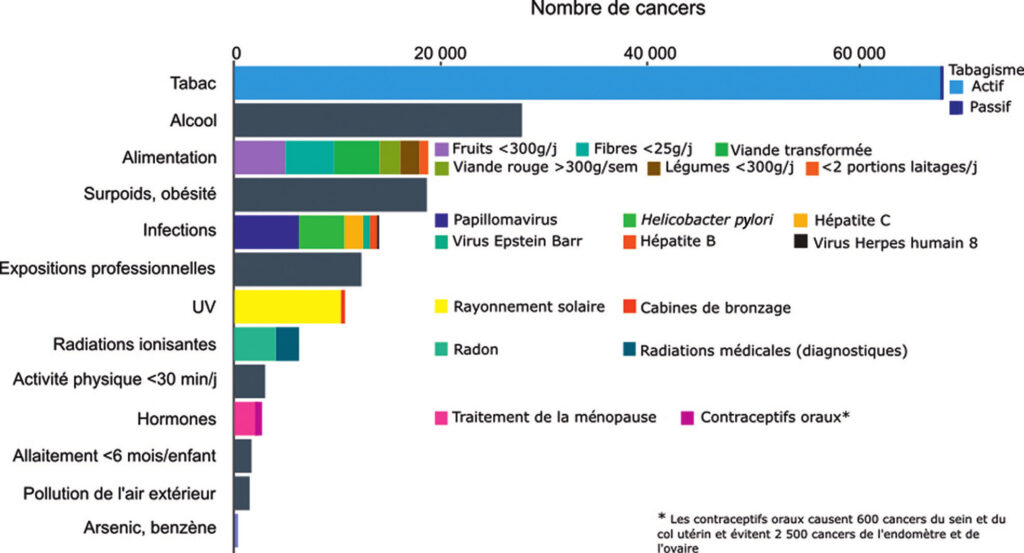

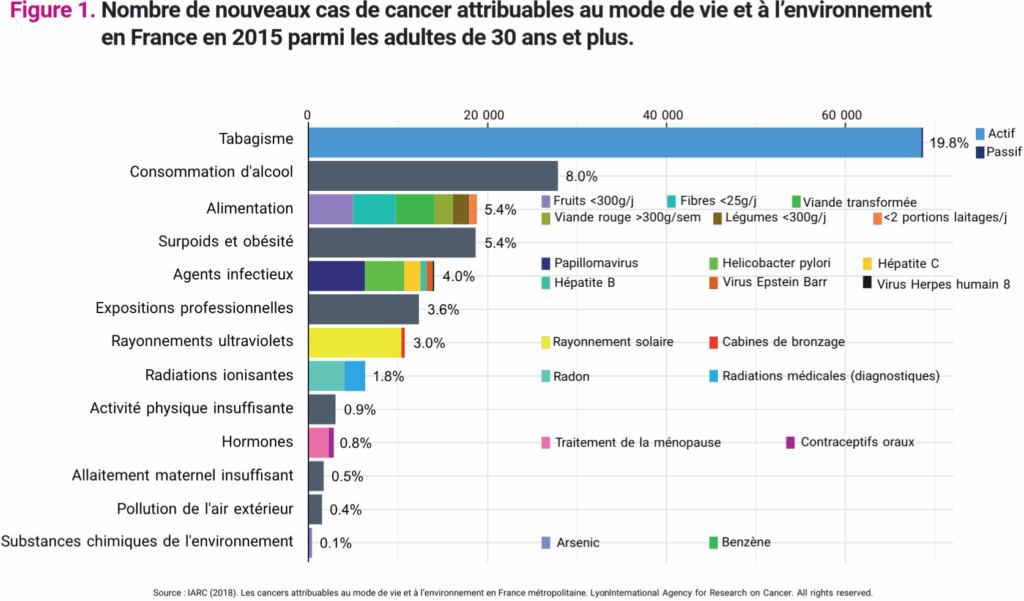

C’est le Centre international de la recherche sur le cancer (CIRC) qui joue le rôle de nos cartographes des cancers au XXIè siècle. Afin d’établir ce qui est connu sur les causes attribuables de cancers, il a conduit des études permettant de synthétiser les connaissances sur ce sujet. La synthèse de ces connaissances est précieuse afin justement de mettre en regard les différentes causes attribuables.

Le problème, j’ai donné un indice, tient évidemment au terme attribuable. De manière évidente, le CIRC ne peut prendre en compte que les causes de cancers connues et dont l’impact sur la population est quantifiable. Les causes de cancer connues mais pour lesquelles on manquerait de données ne sont donc pas attribuables et n’apparaissent pas dans l’infographie du CIRC.

Utiliser cette infographie pour prétendre que (au choix) les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les PFAS, les bisphénols ne sont pas un problème de santé publique est a minima un contre-sens (et, pour rappel, il n’y a pas que les cancers qui peuvent poser des problèmes de santé publique).

Ce problème est soulevé par le sociologue Emmanuel Henry dans son ouvrage La fabrique des non problèmes. Il souligne que la synthèse du CIRC contribue à nourrir l’ignorance en donnant l’impression que les expositions professionnelles ne sont à l’origine que de 3,6% des cancers et les pollutions environnementales de seulement 0,5%.

En réalité, ces chiffres ne sont obtenus que pour un nombre négligeable des expositions possibles et le CIRC reconnaît qu’il s’agit d’« une part infime de l’ensemble des expositions environnementales ». Pour les expositions environnementales, seule la pollution de l’air extérieur, l’arsenic dans l’eau de boisson et le benzène dans l’air intérieur sont pris en compte. Dans la vie réelle, les expositions environnementales sont extrêmement variées, que ce soit la pollution par les pesticides et leurs métabolites dans l’air, dans l’eau ou des aliments, la pollution par les retardateurs de flammes, par les bisphénols, par les phtalates, par les PFAS, par les microplastiques, par les additifs alimentaires, etc. Il serait ridicule, et surtout malhonnête et trompeur, de prétendre que toutes ces expositions ne comptent que pour 0,5% des cancers. De même pour les expositions professionnelles qui n’incluent que quatre pesticides, tous interdits (le DDT, le diazinon, le lindane et le malathion), alors que des centaines de substances existent.

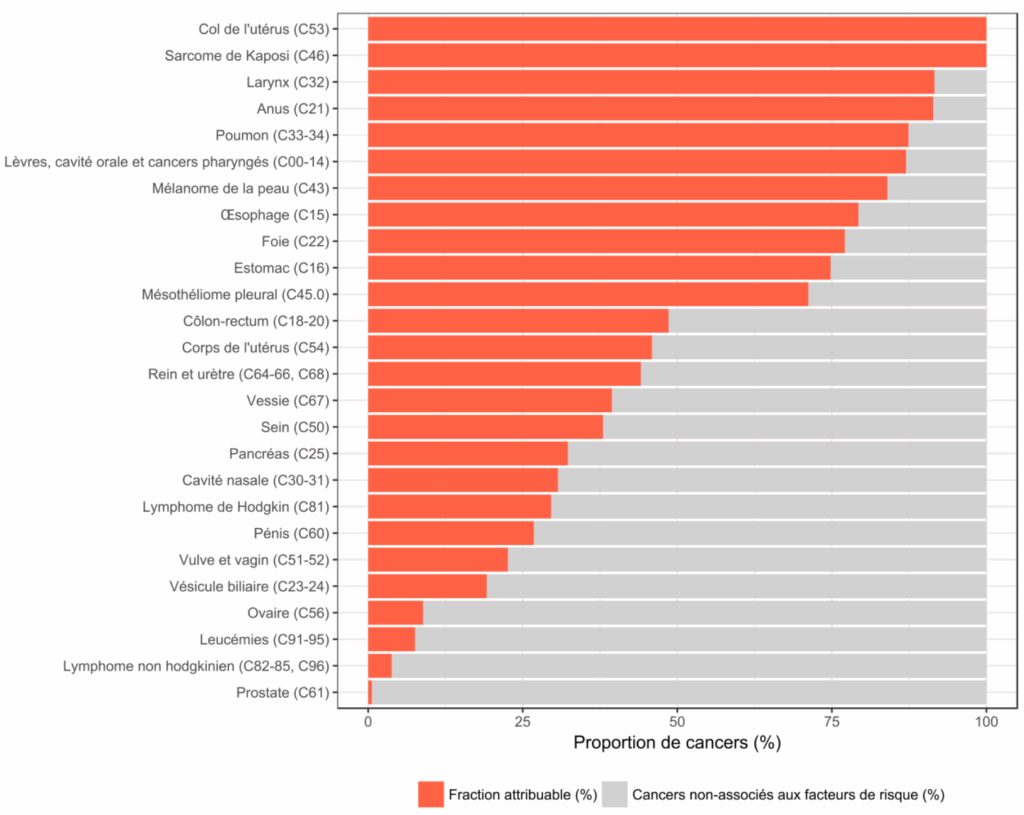

Derrière ce graphique, il faut garder en tête tout ce qui est ignoré. C’est d’ailleurs un des objectifs du travail du CIRC : souligner l’importance d’avoir des données d’exposition exploitables pour mieux estimer le nombre de cancers attribuables. Cet autre graphique, issu de ce document produit par le CIRC, illustre très bien le niveau de notre ignorance selon les cancers.

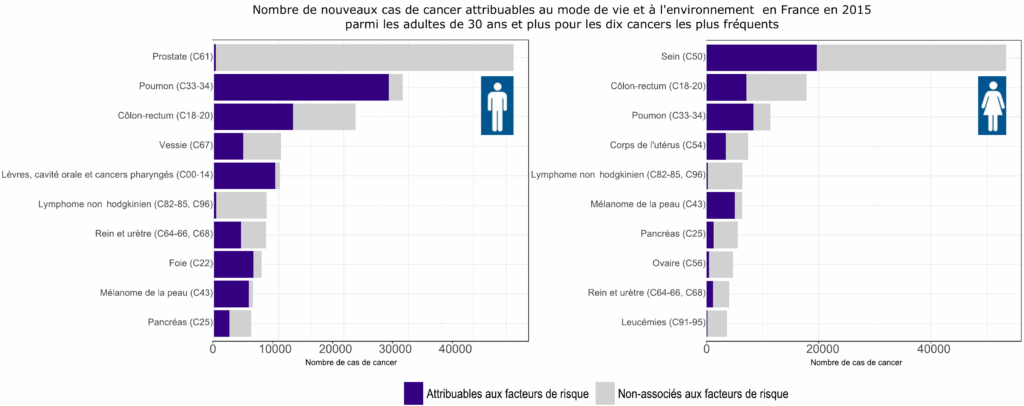

Si pour le cancer du poumon, les causes sont très bien connues (très majoritairement le tabac, mais également les expositions professionnelles, la pollution au radon dans l’air intérieur, l’alimentation, les particules fines), l’étendue de notre ignorance est vertigineuse pour d’autres cancers.

Par exemple, pour le cancer du sein bien qu’un nombre important de facteurs soient connus et quantifiés (tabac, alcool, surpoids, expositions professionnelles, radiations médicales, contraceptifs oraux, traitement de la ménopause), il en reste une majorité qui ne sont pas identifiés ou quantifiés (dont des facteurs génétiques, mais ils ne correspondent qu’à une faible part). Parmi ceux-là, de nombreuses causes environnementales connues ou suspectées ne sont pas incluses dans l’étude du CIRC, comme la pollution de l’air, les PCB, le DDT ou plus généralement les pesticides.

Cet autre graphique permet de mieux prendre en compte la proportion des cancers dont les causes sont quantifiées par le CIRC. Notre ignorance est vertigineuse pour certains d’entre eux, et pas n’importe lesquels.

Les cancers de la prostate ainsi que les lymphomes non hodgkiniens sont en bas de l’échelle des cancers attribués et, dans le même temps, ces cancers sont reconnus comme maladies professionnelles lorsque la personne a été exposée aux pesticides (prostate, lymphome non hodgkinien). Ces deux cancers sont d’ailleurs sur-représentés chez les agriculteurs, par rapport à la population générale, en dépit d’un mode de vie plus sain. De même les leucémies, pour lesquelles la part attribuable est très faible, sont aussi en partie causées par les pesticides (à la fois concernant l’exposition des fœtus, l’exposition professionnelle, ou la population générale). Bien qu’une synthèse des connaissances juge robuste le lien entre l’exposition aux pesticides et les cancers colorectaux ou certaines leucémies, de telles connaissances ne peuvent être incluses dans l’étude du CIRC et donc dans son infographie.

Utiliser ces données du CIRC pour prétendre que les pesticides sont une cause mineure de cancers relève donc a minima d’une grande incompréhension sur le travail du CIRC ou d’une grossière manipulation. Notre ignorance, à cause de la difficulté à caractériser et quantifier le rôle des pesticides, conduit en réalité à nourrir le doute sur les effets des pesticides sur la santé.

De la difficulté de caractériser les pathologies causées par les résidus alimentaires de pesticides

Pour saisir la difficulté du travail, imaginons que le glyphosate (au-delà de ses impacts environnementaux) cause une pathologie chez les personnes exposées via l’alimentation à des résidus de glyphosate. Si de nombreux soupçons pèsent sur de nombreuses pathologies, nous n’avons pas de données précises permettant d’assurer une causalité ni de déterminer le nombre de pathologies que le pesticide causerait. Pour établir une telle causalité, il faudrait disposer d’une diversité d’études montrant les mécanismes par lequel le pesticide pourrait agir, montrant que ces mécanismes sont bien susceptibles de causer la pathologie (ce qui se ferait in vitro ou chez d’autres animaux que les humains). Il faudrait également des études épidémiologiques montrant un surcroît de cette pathologie chez les personnes exposées au glyphosate. Tout ceci nécessite donc beaucoup d’études et ces études sont susceptibles de faire l’objet de stratégies du doute pour les mettre en cause : pour les études épidémiologiques, il est toujours possible de pointer d’autres facteurs explicatifs (comme c’est fait sur le bio, même quand ces facteurs sont pris en compte, par exemple en prétextant que les personnes qui mangent le plus bio ont une meilleure hygiène de vie). Concernant les études sur les animaux non humains, les résultats peuvent être rejetés au prétexte que les animaux testés ne sont pas humains, que les doses employées ne sont pas celles auxquelles les humains sont soumis1.

Les études épidémiologiques sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre dans ce genre de contexte : comment connaître les doses auxquelles les humains ont été exposés pendant des décennies ? L’utilisation massive du glyphosate ne date que d’une trentaine d’années, les soupçons de ses effets pour la santé sont encore plus récents, puisqu’il a longtemps été considéré comme le pesticide le plus sûr. Ainsi les données d’expositions agricoles sont souvent récentes. Il est a fortiori extrêmement difficile d’avoir des données d’exposition alimentaire sur des décennies permettant d’avoir des informations robustes. Les scientifiques doivent se contenter d’approximations qui ont pour effet d’amoindrir les effets potentiels observés. De plus, il n’est pas exclu que le glyphosate ait un effet non linéaire, c’est-à-dire qu’une dose plus élevée ne cause pas nécessairement plus de dommages. Cela rajoute à la difficulté puisque nous ne disposons pas de groupe contrôle n’ayant jamais été exposé au glyphosate. Dans ce contexte, comparer les moins exposés au plus exposés n’est pas nécessairement pertinent. Dans l’hypothèse où les effets ne se matérialisent que chez certaines personnes (dans les cas d’interaction gène-environnement, par exemple) cela amoindrit la capacité des études épidémiologiques à détecter un signal robuste (comme pour PCB et cancers du sein, par exemple). D’autre part, la temporalité de l’exposition importe : les femmes dont les mères ont été exposées in utero au DDT ont un risque accru de cancer du sein.

Enfin, tout cela suppose qu’on peut finement distinguer chacune des causes de cancers et que les interactions entre elles sont nulles ou en tout cas infimes. Pour les pesticides, c’est loin d’être le cas. D’une part, il est difficile d’identifier l’effet propre d’un pesticide dans des études épidémiologiques alors que nous sommes exposés à des centaines de substances. D’autre part, les produits chimiques peuvent avoir des effets accrus lorsqu’ils sont en mélange, c’est l’effet cocktail2.

Si on peut quantifier précisément les impacts de l’alcool ou du tabac, c’est non seulement parce qu’on dispose d’un recul bien plus important pour ces substances, mais aussi parce qu’il est beaucoup plus facile de caractériser l’exposition à ces substances qu’à des résidus de pesticides dans l’alimentation. C’est cela qui contribue à notre ignorance, en plus d’un manque de volonté politique de financer des études d’ampleur pour mieux caractériser les impacts des résidus alimentaires de pesticides sur la santé. Il s’agirait d’un savoir inconfortable.

L’évolution du graphique

Le premier graphique du CIRC, pris hors-contexte, induisait déjà en erreur en laissant penser à une exhaustivité du savoir. En particulier pour les expositions professionnelles qui sont indiquées comme telles sur le graphique alors que seule une poignée d’entre elles ont été évaluées.

Cette infographie est d’ailleurs reprise depuis de nombreuses années pour nier le rôle des pesticides, ou plus généralement des produits chimiques, dans la survenue de cancers. Autant par des amateurs ou vulgarisateurs de sciences (1, 2, 3, 4, 5), par une journaliste (1), par l’agro-industrie (1, 2, 3) ou encore par l’extrême droite (1, 2). Ces exemples illustrent d’ailleurs l’alliance de fait entre certains acteurs de ces différentes sphères.

Mais l’Institut national du cancer (INCa) va modifier le graphique, dans une plaquette grand public, le rendant encore plus problématique. L’INCa mettra en avant cette information chiffrée « 41% des cancers peuvent être évités » suivie du graphique du CIRC. Rien ne vient rappeler que ce chiffre est nécessairement une sous-estimation en raison de l’impact de nombreuses causes non connues ou non quantifiées. Au contraire, ce chiffre précis peut donner une impression d’exhaustivité des causes. Pire, probablement pour des raisons de cohérence, l’INCa va remplacer la ligne « benzène et arsenic » par « substances chimiques de l’environnement ». Si arsenic et benzène restent bien mentionnés, cette modification laisse penser que ce ne sont pas les deux seules substances qui sont prises en compte… alors que c’est pourtant le cas.

Cette modification facilite le travail pour des manipulations. Il devient désormais très facile de faire croire que les pesticides sont globalement pris en compte, parmi les substances chimiques de l’environnement et donc que leur impact sur les cancers est au mieux très faible.

Nous ne sommes donc qu’à un seul pas d’une grossière manipulation, qui sera allègrement franchi. Le 20 juillet, une utilisatrice de X opposée à la gauche publie l’infographie de l’INCa en y rajoutant une grosse flèche rouge indiquant (à tort) que les pesticides seraient inclus dans les substances chimiques de l’environnement. Ce graphique sera largement repris aussi bien par l’extrême droite (exemple), par un technoscientiste d’extrême droite (exemple), par des technoscientistes (exemple, exemple 2) ou encore par l’agro-industrie (exemple 1, exemple 2, exemple 3).

On le voit, notre ignorance sur les causes de certains cancers nourrit des stratégies du doute visant à relativiser le rôle des pesticides dans les dommages sanitaires. Si le cancer est en partie politique, l’ignorance qui les entoure l’est tout autant, ainsi que l’instrumentalisation de cette ignorance.

- Si cet argument peut sembler légitime, il faut bien garder en tête deux choses. De telles études sont réalisées sur des nombres faibles d’animaux, quelques centaines par groupe tout au plus. Or, la sensibilité humaine à une substance peut grandement varier selon les individus, une manière de prendre cela en compte avec de petits effectifs d’animaux est de les soumettre à des doses plus importantes que celles auxquelles les humains sont exposés. D’autre part, les doses utilisées dans les études sont souvent comparées aux doses moyennes auxquelles les humains sont exposés, mais ces doses moyennes ne sont pas représentatives des doses pour les 1% les plus exposés. [↩]

- Voir par exemple Manufactured Chemicals and Children’s Health The Need for New Law (2025), Pesticides have negative effects on non-target organisms (2025) [↩]