En France, la mortalité infantile augmente depuis 2012. Pourtant, ce fait n’avait pas été énoncé ainsi avant que je le fasse en 2021. L’Insee a joué un rôle non négligeable, usant de litotes (au mieux) ou de manipulations (au pire) pour éviter de parler de hausse de la mortalité infantile ou pour trouver des causes qui n’en sont pas.

La mortalité infantile augmente en France

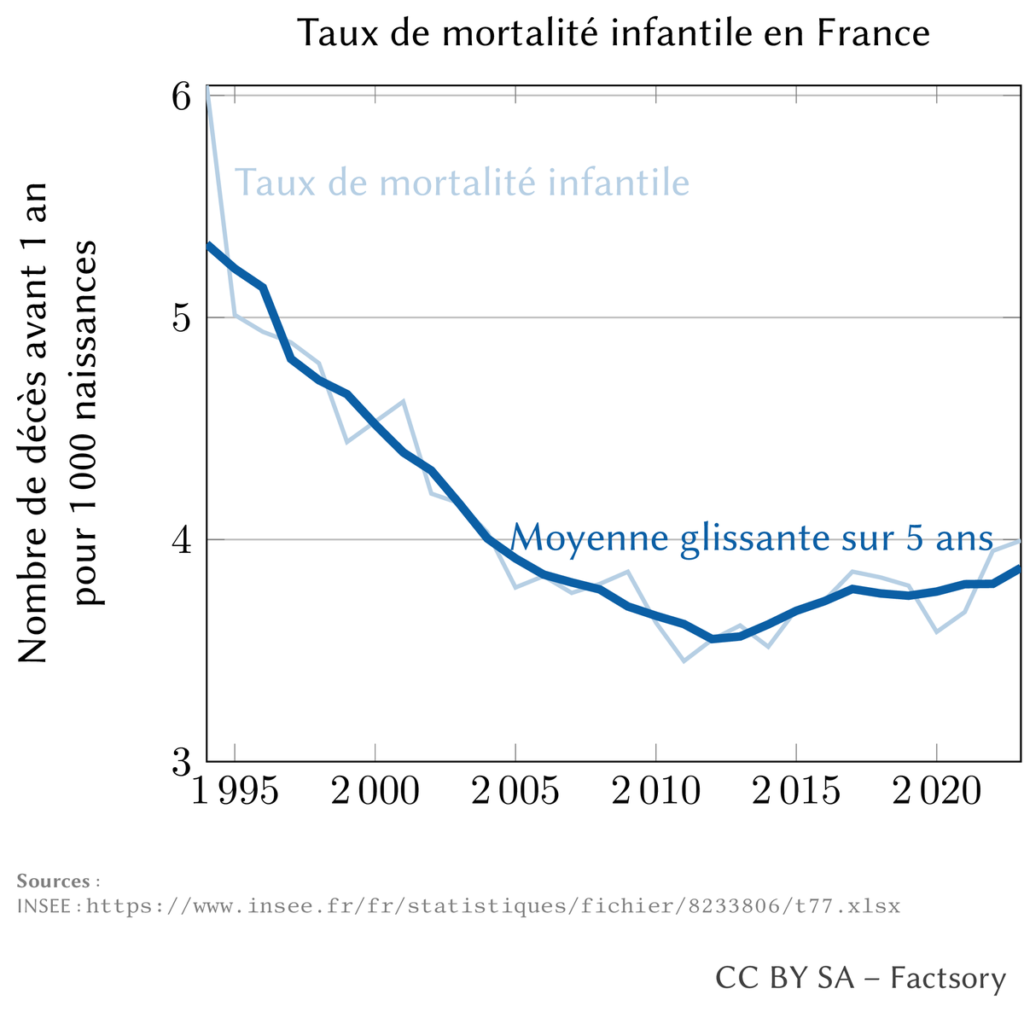

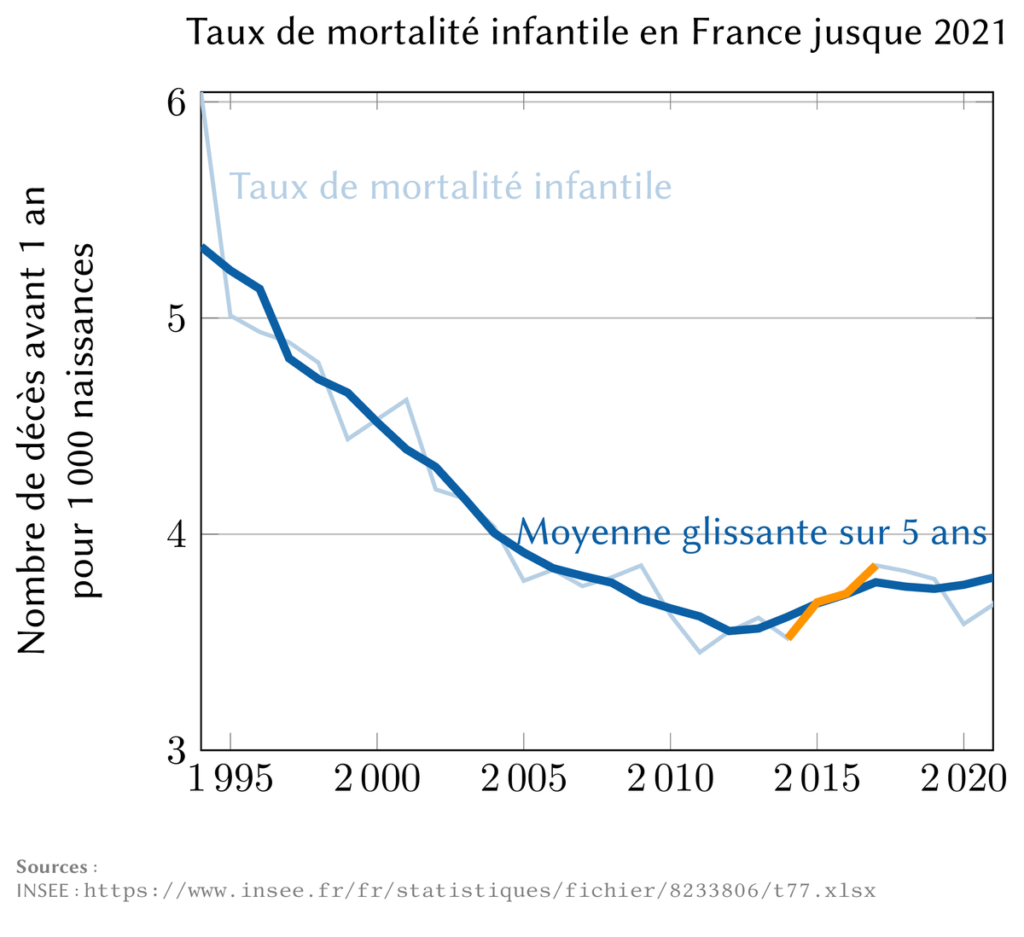

Commençons par rappeler quelques évidences, que certains semblent avoir du mal à reconnaître : oui la mortalité infantile, c’est-à-dire la mortalité des enfants âgés de moins d’un an, augmente en France. La rupture est nette à partir de 2012.

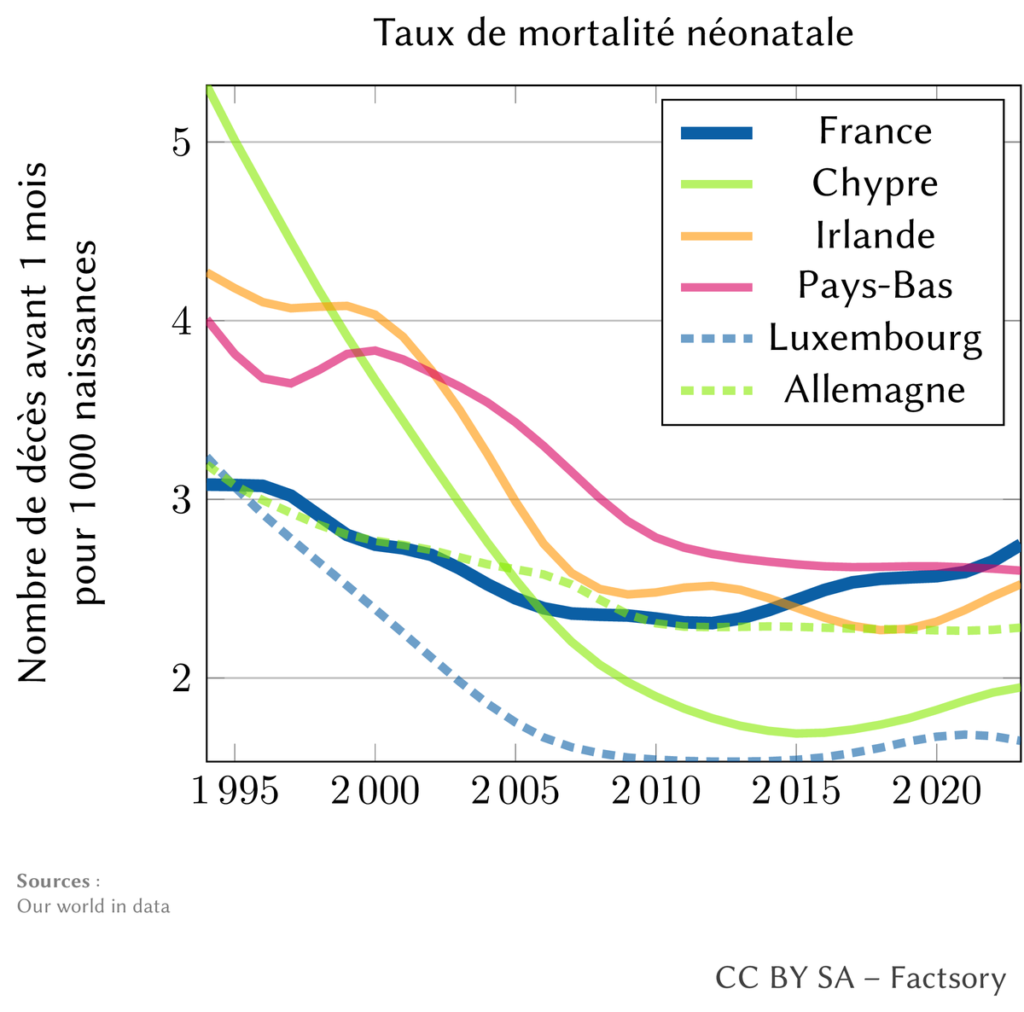

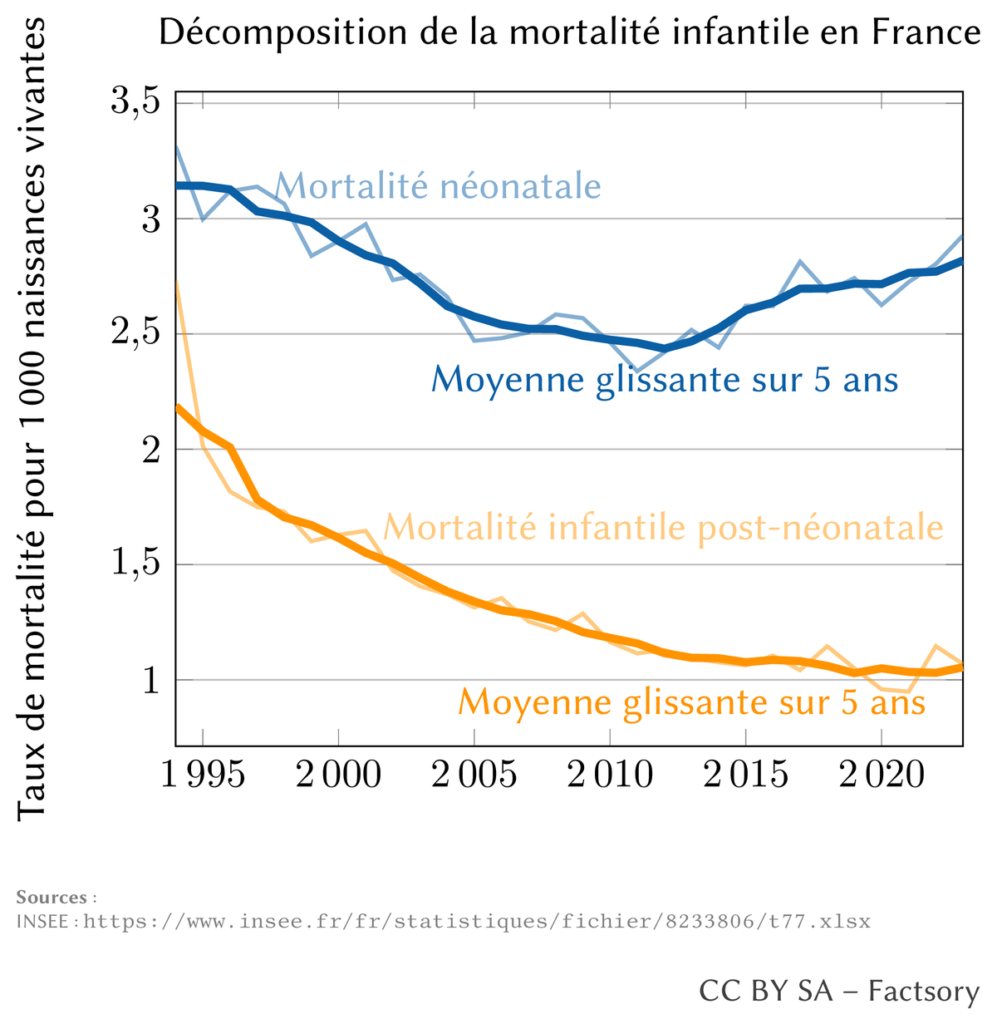

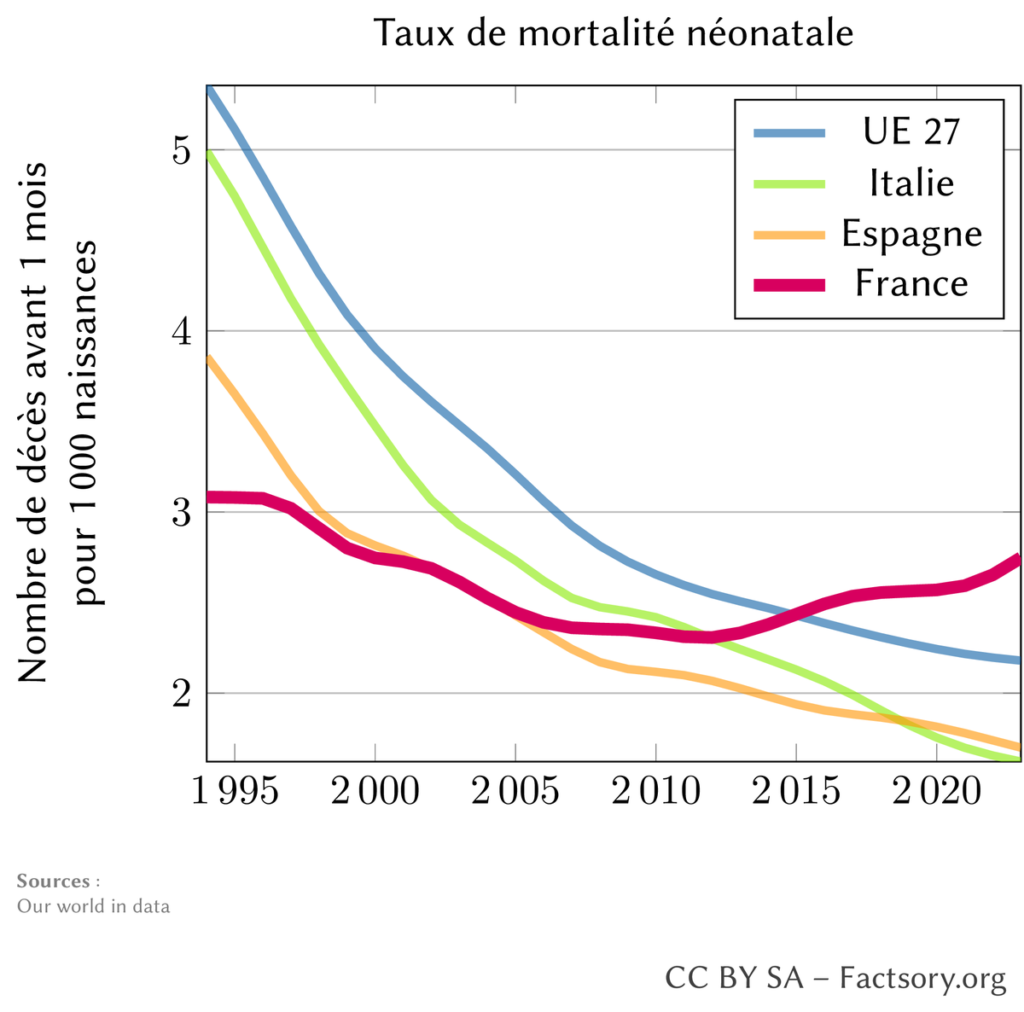

Cette hausse est exclusivement portée par la hausse de la mortalité néonatale, durant le premier mois. Après le premier mois, la mortalité a continué à baisser mais semble se stabiliser depuis 2019.

Il faudrait de sacrées œillères pour ne pas voir une hausse de la mortalité infantile, et a fortiori, de la mortalité néonatale sur les 10 dernières années. Pour enfoncer le clou, une étude publiée en mars 2022 et portant sur les années 2001 à 2019 a identifié à l’aide de techniques statistiques une hausse de la mortalité infantile depuis 2012, notamment portée par la mortalité néonatale précoce (dans les 7 premiers jours).

Pourtant, il faut attendre 2025 pour que l’Insee parle enfin de hausse de la mortalité infantile depuis 2011. Avant cela, l’Insee fait preuve d’un trésor d’imagination (pour être sympathique) afin de minimiser ou « recontextualiser » la hausse.

2019 – 2024 : 6 ans de déni de la hausse datant de 2012

Dès 2018, l’Insee publie un article dont le titre est explicite « La mortalité infantile est stable depuis dix ans après des décennies de baisse ». Si la stabilité est incontestable en prenant une période de 10 ans, quand on préfère une fenêtre de 5 ans, la hausse est claire : on passe d’une mortalité infantile de 3,45 pour 1000 en 2011 à 3,72 pour 1000 en 2016. Il aurait été d’autant plus pertinent de souligner une hausse sur une période de 5 ans, qu’elle était inédite depuis la deuxième guerre mondiale. Mais même si on préfère une période de 10 ans, il aurait été possible de mettre en avant la hausse de la mortalité néonatale. Pourtant ce n’est pas ce qui est fait dans le titre ni même dans l’article qui ne parle que d’une « légère hausse » de la mortalité néonatale précoce (avant 7 jours) seulement.

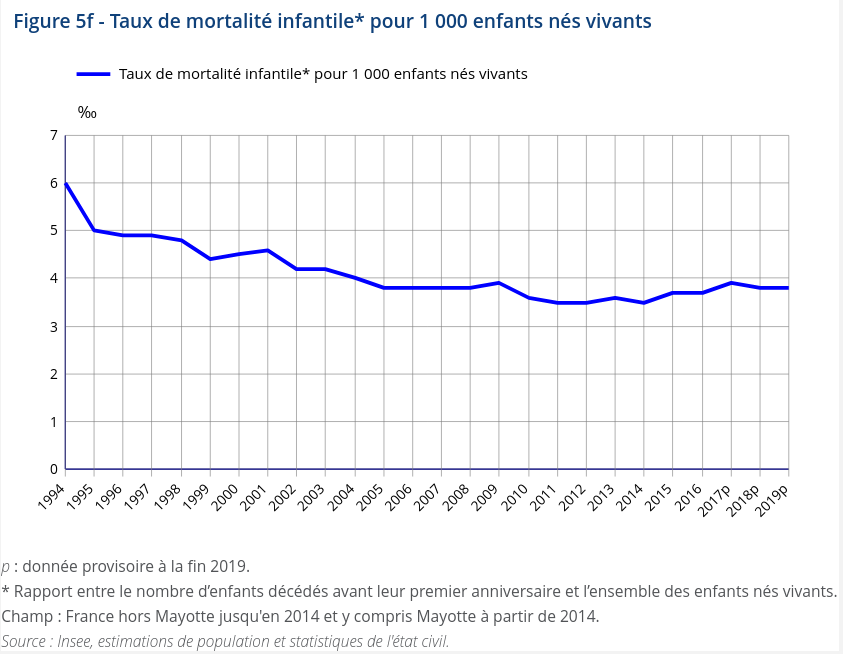

L’Insee publie également chaque année un bilan démographique de l’année écoulée. Les bilans démographiques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 se suivent et se ressemblent. Si les données de mortalité infantile sont évidemment fournies, elles ne sont jamais commentées. À chaque fois, un graphique permet de montrer l’évolution de la mortalité infantile, cependant l’Insee faisant commencer l’axe à 01, cela a pour effet de rendre la hausse difficilement discernable.

Ce choix graphique est d’autant plus étonnant que le même bilan démographique contient également des graphiques où le choix d’échelle a été différent.

De plus, alors qu’en 2018, l’Insee mettait en avant une « stabilité » de la mortalité infantile en 10 ans, en 2022 l’Insee ne fait plus ce choix de regarder le niveau de mortalité infantile 10 ans auparavant. La mortalité infantile était de 3,5‰ en 2012, contre 3,9‰ en 2022. Cette hausse en 10 ans ne sera pas mentionnée.

En 2023, l’Insee publie un nouvel article sur l’évolution de la mortalité infantile, incluant les données jusqu’en 2021. C’est sur la base des données jusqu’en 2019, que j’avais pu écrire mon article en 2021 relevant une hausse de la mortalité infantile. L’Insee, en 2023, note que « la baisse de la mortalité néonatale est particulièrement ralentie en France ». Parler d’une « baisse ralentie » quand il s’agit d’une hausse est, a minima une litote, sinon une manipulation. L’article reconnaît néanmoins une hausse de la mortalité infantile mais « légère » et circonscrite entre 2014 et 2017, suggérant ainsi que la hausse serait terminée. Étonnamment, à nouveau, l’Insee ne cherche plus à regarder l’historique sur 10 ans en comparant la mortalité infantile de 2021 à celle de 2011. Encore plus étonnant, l’étude scientifique publiée en 2022 qui identifie une hausse de la mortalité infantile à partir de 2012 n’est pas citée.

Le bilan démographique 2023 de l’Insee, publié en 2024 donc, ne parlera pas de hausse de mortalité infantile. Tout juste nous dira-t-on qu’elle « ne baisse plus depuis 2005 ». À nouveau, la période de référence prise par l’Insee change. Pourquoi ? Encore plus problématique, même en prenant 2005 comme période de référence, parler de stabilité est faux. La mortalité infantile était de 3,8‰ en 2005 contre 3,9‰ en 2022 et 4,0‰ en 2023.

L’affirmation, toute fausse qu’elle soit, est reprise dans le bilan démographique 2024, publié cette année : « Après avoir reculé très fortement au cours du vingtième siècle, ce taux ne baisse plus depuis 2005 ». La mortalité infantile était pourtant de 4,1‰ en 2024 contre 3,8‰ en 2005. L’Insee consent toutefois à une hausse « légère » (à nouveau) mais uniquement depuis 2021, cette fois ! La hausse, au lieu de la faire remonter à 2012, comme l’étude scientifique publiée en 2022, l’Insee ne la fait remonter qu’à 2021. Ou comment transformer une hausse de la mortalité infantile qui a plus d’une décennie a une « faible » hausse qui ne date que de 3 ans.

Il faut attendre un article de l’Insee d’avril 2025 pour que l’institut fasse enfin remonter la hausse de la mortalité infantile à 2011, tout en maintenant que celle-ci est légère : « Depuis 2011, le taux de mortalité infantile a légèrement augmenté, passant de 3,5 ‰ à 4,1 ‰ en 2024 ». Pour autant, ce n’est pas le titre choisi par l’Insee qui se contente d’un peu évocateur « Un enfant sur 250 meurt avant l’âge d’un an en France ». À juste titre, l’Insee signale que « Cette hausse s’explique uniquement par celle de la mortalité de 1 à 27 jours de vie, qui est passée de 1,5 ‰ à 2,0 ‰. ». Peut-on vraiment parler de hausse légère quand celle-ci est de 33% ? Par la suite, l’Insee compare deux périodes et parle à nouveau d’une augmentation légère de la mortalité infantile : « De 2010-2014 à 2015-2022, le taux de mortalité infantile a légèrement augmenté, de 3,6 ‰ à 3,8 ‰ ». À nouveau, les choix de l’Insee étonnent : pourquoi parler de la mortalité infantile alors qu’on sait que sa hausse est portée par la mortalité néonatale ? Pourquoi prendre deux périodes de durée différente (5 ans pour la première, 8 ans pour la seconde) ? Si, à la place on regarde l’évolution de la mortalité néonatale entre 2010-2014 et 2019-2023 on observe une augmentation de 2,4‰ à 2,8‰, c’est-à-dire une augmentation de 0,4 point sur 1000 là où celle mise en avant grâce aux choix de l’Insee n’était que de 0,2 point sur 1000.

Par ailleurs, c’est pour la première fois dans cet article d’avril 2025 que l’Insee évoque des comparaisons internationales. Notre position de hausse de la mortalité infantile est pourtant assez inédite en Europe. Il est étonnant d’attendre 2025 pour l’évoquer. Elle l’est en des termes très choisis : « Depuis 2015, le taux de mortalité infantile en France est supérieur à la moyenne de l’Union européenne. ». À nouveau, pourquoi se concentrer sur la mortalité infantile, alors que c’est spécifiquement la mortalité néonatale qui augmente ? Mais surtout, impossible de comprendre à travers cette phrase que la France est le seul pays à connaître une hausse depuis 2012. Impossible de savoir que la France est passée de la 2è place en 1994, en terme de taux de mortalité néonatale, juste derrière la Suède, à la 23è place en 2023 (juste devant la Croatie, la Slovaquie, la Roumanie et Malte), parmi l’UE des 27.

À la recherche des causes de la hausse de la mortalité infantile

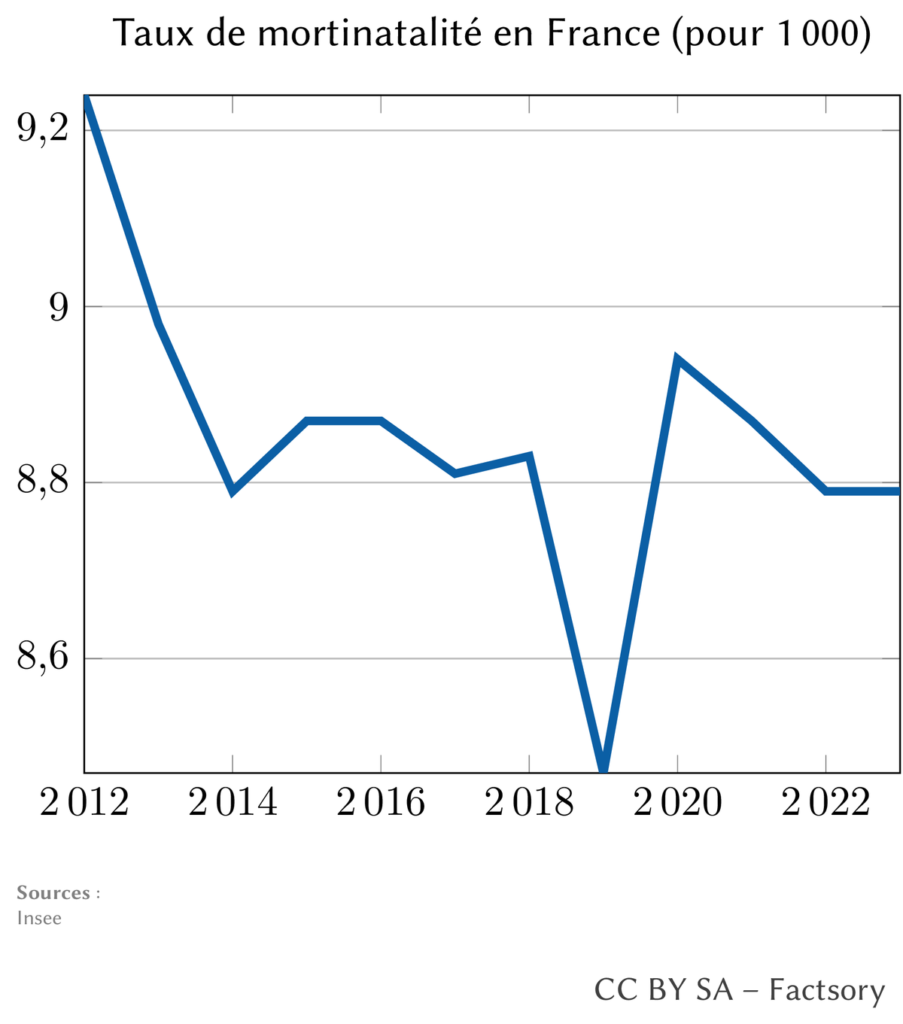

Dans cet article, l’Insee cherche des causes à la hausse de la mortalité infantile, ce qui est salutaire. Ce qui l’est moins, ce sont les causes mises en avant par l’Insee. L’institut affirme que la baisse de la mortinatalité (les enfants mort-nés) expliquerait une partie de la hausse de la mortalité infantile, puisque les progrès de la médecine auraient permis à des enfants de naître vivants, qui auraient fini par décéder quelques jours plus tard, venant augmenter les chiffres de la mortalité infantile. D’une part, l’argument est étonnant : les progrès de la médecine ne datent pas de 2011, on ne comprend donc pas pourquoi ce serait un effet nouveau. L’Insee nous dit : « De 2012 à 2023, le taux de mortinatalité a baissé de 9,2 ‰ à 8,8 ‰ ». Notons qu’une baisse de 0,4‰ n’est pas qualifiée de légère, là où une hausse de la mortalité infantile de 0,6‰ est « légère » selon l’Insee. Mais, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, allons voir les données de l’Insee :

Ce qu’on constate assez facilement, c’est que la baisse de la mortinatalité de 9,2 à 8,8‰ se concentre en réalité sur la période 2012–2014, à tel point que la mortinatalité est la même en 2014 et en 2023. Faire passer cela pour une baisse « de 2012 à 2023 » susceptible d’expliquer une partie de la hausse est donc particulièrement trompeur. La baisse s’est en réalité concentrée sur 2 ans, ce qui n’est pas cohérent avec la hausse de la mortalité infantile qui est progressive depuis 2012.

L’Insee identifie également une autre cause potentielle de la hausse de la mortalité infantile : la mortalité « est plus élevée pour les mères nées au Maghreb (4,6 ‰) ou dans un autre pays d’Afrique (7,5 ‰) » et la part des naissances chez les mères nées à l’étranger a augmenté. En effet, spécifiquement concernant les mères nées en Afrique hors Maghreb, leur part dans les naissances est passé de 4,2% en 2011 à 7,9% en 2023, ce qui peut expliquer une augmentation d’environ 0,1 point sur 1000 de la mortalité infantile.

Nous avons donc là un fait concret et quantifié qui explique une partie de la hausse de la mortalité infantile. Mais il est dommage que les causes profondes de la mortalité infantile plus élevée chez les mères nées en Afrique hors Maghreb ne soient pas mentionnées. En effet, l’Insee nous dit seulement qu’elles « sont davantage touchées par la précarité et connaissent plus souvent des problèmes de santé » ainsi que leur « suivi médical pendant la grossesse est moins régulier ». Par quelle magie seraient-elles davantage touchées par la précarité ? L’Insee n’en dit rien. Une première explication tient à la catégorie sociale des personnes immigrées issues d’Afrique hors Maghreb : en 2023, elles étaient près de 70% à être ouvrières ou employées, contre 44% dans l’ensemble de la population ; la part des cadres y était de 12% contre 22% dans l’ensemble de la population. Au-delà de la catégorie professionnelle, les personnes issues d’Afrique sub-saharienne sont davantage discriminées dans le cadre du soin et, en conséquence, renoncent davantage au soin que les personnes nées en France. Mais l’Insee ne rappellera pas ces éléments.

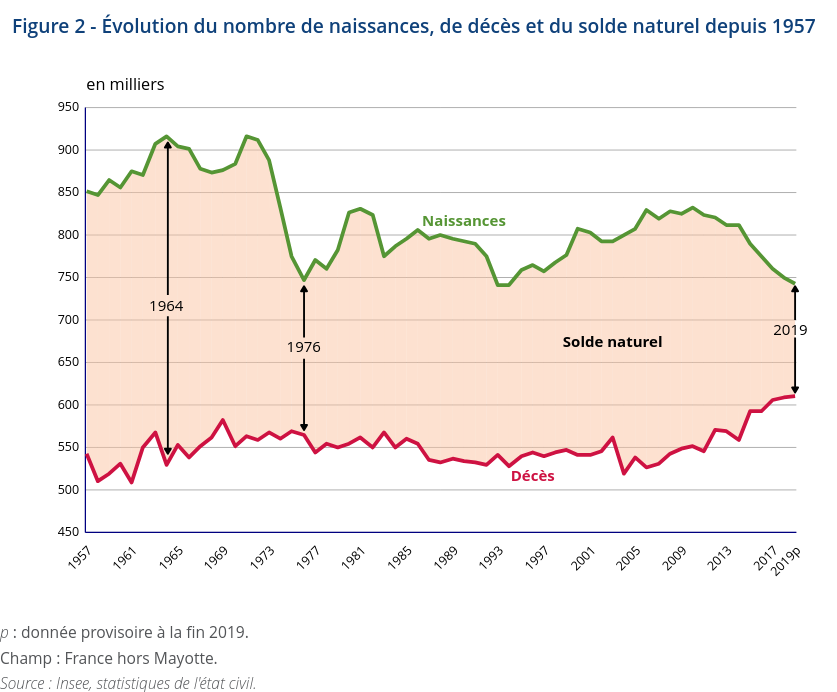

On le voit, depuis de nombreuses années, l’Insee s’est gardé de sonner l’alerte sur la hausse de la mortalité infantile, alors que l’institut avait les résultats devant les yeux. Pourquoi attendre 2025 (!) pour parler d’une hausse de la mortalité infantile depuis 2011 ? Pourquoi continuer à la qualifier de légère quand il meurt chaque année en France près d’un millier d’enfants en plus qu’en ayant le même taux de mortalité infantile que l’Espagne ? Pourquoi regarder l’évolution de la mortalité infantile sur des échelles de temps fluctuantes selon les cas ? Pourquoi faire un choix graphique différent quand il s’agit de montrer l’évolution de la mortalité infantile et quand il s’agit de montrer l’évolution du nombre de naissances et décès en France ? Pourquoi parler de baisse du ralentissement quand on constate une hausse depuis 10 ans ? Pourquoi ne pas citer l’étude scientifique identifiant une hausse de la mortalité infantile en 2012 ? Pourquoi ne pas recontextualiser cette évolution inédite au niveau européen ? Pourquoi mettre en avant une baisse de la mortinatalité sur 11 ans alors qu’elle ne dure que 2 ans ? Pourquoi ne pas évoquer les causes de la précarité des mères nées en Afrique hors Maghreb ?

Au fait l’Insee, le taux de mortalité post-néonatale ne baisse plus depuis environ 2019, rassurez-moi, il ne va pas falloir attendre 2032 pour que vous l’évoquiez ?

- Contrairement à ce que pourraient croire certains, ce n’est pas toujours une bonne idée de commencer à 0, en particulier quand ce qui nous intéresse c’est l’évolution plus que la valeur absolue. [↩]